Sinopsis.

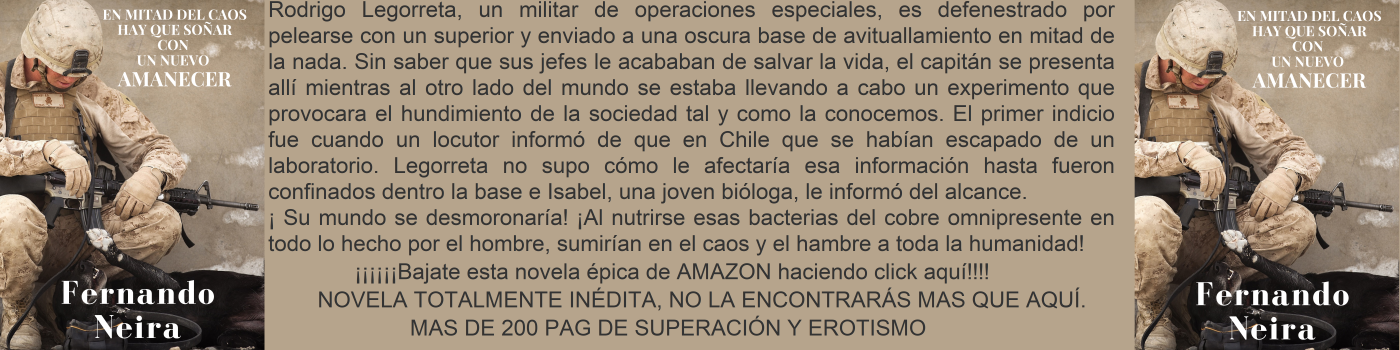

Rodrigo Legorreta, un distinguido militar de operaciones especiales, es defenestrado por pelearse con un superior. No pudiendo expulsarle del ejército, es sacado de su puesto y enviado a una oscura base de avituallamiento en mitad de la nada. Sin saber que sus jefes le acababan de salvar la vida, el capitán se presenta ante el mando que venía a sustituir mientras al otro lado del mundo se estaba llevando a cabo un experimento que al descontrolarse provocaría el hundimiento de la socie-dad tal y como la conocemos.

El primer indicio de lo que se le venía encima lo recibió mientras veía el telediario y el locutor, ajeno a que estaba dando la noticia mas importante de los últimos milenios, informó de unos problemas que estaban su-friendo en Chile a raíz de unas bacterias que se habían escapado de un laboratorio.

No supo cómo le afectaría esa información hasta que a los pocos días tanto los civiles como los militares presentes en esa instalación fueron confinados dentro de esos muros y conoció de labios de Isabel, una joven bióloga, el alcance del problema.

¡ Su mundo se desmoronaría en pocos días por esas bacterias, bacterias que al nutrirse del cobro omnipresente en todo lo hecho por el hombre, sumirían en el caos y el hambre a toda la humanidad!

Bájatelo pinchando en el banner o en el siguiente enlace: https://www.amazon.es/dp/B08LCGS5GS

Para que podías echarle un vistazo, os anexo los dos primeros capítulos:

El espesor de la nieve caída dificultaba su marcha. Con el frío entumeciendo sus músculos, temió por su vida y con el corazón encogido, pensó en que nunca iba a poder llegar. Cada paso era una tortura y tras resbalar por la pendiente, tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para levantarse y seguir caminando. A punto rendirse permaneció tumbado esperando la muerte y cuando ya el sopor le empezaba a dominar, haciendo un esfuerzo sobrehumano, se incorporó al recordar que todavía existían esperanzas si conseguía volver.

Consciente de que no podría sobrevivir una noche más al cielo abierto, buscó un lugar donde guarecerse. Las mismas montañas que durante toda su vida le habían acogido entre sus laderas, esa tarde se mostraron ariscas negándole un cobijo necesario.

Quitándose los copos de sus ojos, oteó a su alrededor tratando de encontrar algún sitio lo suficientemente resguardado donde descansar. El desaliento cundió en su ánimo al ser incapaz de hallarlo y reemprendiendo su escalada, rezó para que cuando la parca le tomara entre sus brazos, fuese piadosa y no sufriera.

Resoplando y mientras intentaba evitar la espiral auto destructiva en la que su mente se había instalado, se puso a recordar los sucesos que le había arrastrado hasta esa situación. Todavía le resultaba imposible asimilar que el mundo que conocía y amaba había desaparecido, dejando atrás una pesadilla de violencia y salvajismo. Obligando a sus piernas a soportar el sufrimiento, avanzó con paso errático por la cuesta. Un nuevo tropiezo le obligó a agarrar con sus manos heladas las ramas de un tronchado pino para evitar caerse.

El dolor, que recorrió sus brazos al lacerarse las palmas, le espoleó a dar otro agónico paso:

«Tengo que continuar», pensó levantando su mirada.

El vaho de su respiración le recordó que era el único que seguía vivo y que era su deber volver. No solo era su propia supervivencia lo que le exigía retornar a la base, debía de informar del aciago destino que habían tenido sus cuatro compañeros.

Además, el reducido grupo de hombres y mujeres que cumpliendo con su obligación habían permanecido allí tenía derecho a conocer que la tierra se había sumido en el caos. Todos ellos tenían una familia y unos amigos a los que difícilmente volverían a ver; si no estaban muertos, pronto lo estarían y en el hipotético caso que hubiesen conseguido sobrevivir, habrían cambiado y serían parte de la misma masa sedienta de sangre que les había atacado.

Sabía que esas hordas de salvajes, que con saña había acabado con todo un escuadrón de sus soldados, no eran más que víctimas inocentes de las circunstancias, pero aun así le resultaba imposible el perdonarles. En su cuadriculada mente no comprendía como en tan poco espacio de tiempo se habían dejado sumir en la desesperación.

Todavía le hervía la sangre al recordar que, bajo su mando, esos pobres jóvenes, recién salidos de la adolescencia, habían caído en una emboscada.

No se echaba la culpa.

Nadie podría prever que una pacífica ciudad como Pamplona se hubiese transformado en una trampa de la que solo él hubiese podido escapar. Estaba seguro de que, si en vez de ser Rodrigo Legorreta, el que hubiera estado al frente hubiese sido otro capitán con más experiencia, hubiera acontecido la misma debacle.

Sin otras armas que sus machetes, esos muchachos se habían tenido que enfrentar a docenas de hombres hambrientos que habían visto en sus rutilantes uniformes una fuente de comida con la que saciar sus vacíos estómagos.

Únicamente se había salvado gracias a la propia desesperación de los asaltantes que, habiendo acabado con sus subalternos, les obligó a buscar en los cuerpos caídos sobre el asfalto la carne con la que sobrevivir un día más a esa anarquía.

Sumidos en su desesperación se habían olvidado de que todavía con el cuchillo en la mano una de sus presas seguía en pie. Y escondido en un edificio que había resultado pasto de las llamas, tuvo la desgracia de observar cómo esos hombres que dos meses atrás debían de haber sido gente de bien con sus empleos y sus ordenadas vidas remataban a los heridos.

Lo más duro le resultó ver que, sin importarle que siguiera vivo, al sargento Aguilar uno de sus agresores le había arrancado un pedazo de su cara y cómo sentado sobre el capó de un coche aparcado, ese maldito se había puesto a comer.

En ese instante, deseó tener un fusil ametrallador. Con él en sus manos hubiera matado a esa escoria y a todos los que le acompañaban. Pero indefenso, tuvo que esperar oculto que acabara la orgía de sangre para al amparo de la noche huir.

Habiendo anochecido, las calles se quedaron vacías al imperar un toque de queda auto impuesto. El terror de los supervivientes a convertirse en la cena de quien estuviese lo suficientemente desesperado para romperlo les forzaba a esconderse en la oscuridad.

Al salir del pueblo, se había alejado de los caminos, asumiendo que todo humano que se encontrara era otra bestia perturbada. Durante los cuatro días que habían transcurrido desde entonces, había sobrevivido gracias a las bayas y a los frutos que el bosque había puesto a su disposición.

Con una herida en el muslo, los ochenta kilómetros campo a través que le separaban del almacén logístico del que había salido, resultaron una prueba brutal que solo había conseguido superar gracias a su formación militar. Sonriendo amargamente, recordó como si hubiese pasado una eternidad que solo unos meses antes había recibido con disgusto su nuevo destino.

Sus jefes, obviando que era el número dos de su promoción y que era el capitán más joven de los grupos de operaciones especiales del ejército, le habían dado el mando de un fortín secreto en lo más profundo de la sierra de Navarra.

Nunca aceptó que, producto de un altercado con un superior, le hubiesen apartado como a un leproso de su regimiento. Reconocía su culpa, pero creía excesivo su castigo.

Él se consideraba un hombre de acción y sin ningún miramiento, esos cabrones le habían relegado a oficinista. Por mucho que le habían hablado de la importancia de los suministros que albergaban esas instalaciones, no se dejó engañar. Ese puesto era el retiro soñado para un chusquero. Una prejubilación ideal para un militar sin formación que gracias a una larga trayectoria hubiese ascendido poco a poco en el escalafón y no para él que, con una brillante hoja de servicio demostrada en Afganistán y el Líbano, soñaba con llegar a general.

«¡Menudos capullos!», escupió mentalmente sobre sus tumbas mientras trataba de orientarse a través de la nevada. «¡Yo sigo vivo!».

Una ráfaga de aire gélido le obligó a cobijarse tras un árbol. Debilitado y enfermo, solo la certeza de saber que, si se quedaba quieto, aunque fuera unos segundos, le sería imposible retomar la senda, forzó al herido a salir y enfrentarse al viento. Sintiendo que le acuchillaba el rostro, paso a paso, respiración a respiración, recuperó su ritmo.

«Mierda», masculló entre dientes al advertir que arrastrando su pierna izquierda dejaba un rastro que cualquier alimaña descubriría sin dificultad y que por tanto era una presa fácil.

Todo había cambiado, nadie podría haber previsto que el día que llegó a su destino, lejos de ser un destierro, le habían otorgado sin saberlo más tiempo de vida. Añorando tiempos pasados, recordó su viaje desde Levante hasta esas tierras. Con un Audi recién comprado, no pudo disfrutar del paisaje que se le mostraba kilómetro a kilómetro porque no podía dejar de lamentar su mala suerte. Militar de vocación, nunca había previsto que su primer mando en plaza fuera una oscura y gris base de aprovisionamiento en mitad de la nada.

Desmoralizado, humillado y con la sensación de que su carrera había terminado, se presentó al comandante que iba a sustituir. El veterano oficial nunca llegó a apreciar que su reemplazo, en vez de estar encantado con ese destino, estaba hecho polvo y por eso sin poder evitar que su rostro reflejara la satisfacción de ceder el puesto, le fue mostrando las instalaciones.

Para su sorpresa, lo que en teoría era un antiguo polvorín casi sin uso, en realidad consistía en una de las principales áreas de abastecimiento del ejército. Sitas en un paraje alejado de la civilización, habían sido ideadas para ser usadas en caso de invasión. Dotada con las más modernas infraestructuras en su interior, no solo escondía parte del armamento y de la munición de la capitanía del norte, sino las raciones y demás provisiones necesarias para alimentar a miles de soldados durante meses.

«Un tesoro en las presentes circunstancias, pero inútil sino consigo llegar hasta sus muros», recapacitó asumiendo que debía concentrarse en su camino.

Un graznido hizo que levantara la cabeza y mirara al cielo donde una parvada de buitres revoloteaba en círculos sobre un viejo roble a menos de doscientos metros de él. Que esos bichos hubiesen fijado su atención sobre ese árbol era señal inequívoca de la presencia de un cadáver bajo sus ramas. Temiendo encontrarse con los restos de un humano pero esperanzado en que no lo fuera, salió corriendo y gritando espantó a esos carroñeros.

Al comprobar que era el cuerpo de un venado recién muerto, sacó el machete que guardaba pegado al pantalón y con rapidez, desgajó un cuarto trasero. Atando la carne a una cuerda, se la colgó y reanudó la marcha para alejarse cuanto antes de allí.

«Si me ha atraído hasta aquí, puede atraer a otros», se dijo mientras jadeaba por el esfuerzo añadido de llevar ese peso sobre los hombros.

La esperanza de poder hincarle el diente a un trozo de carne le dio los bríos necesarios para cruzar dos tupidos manchones de hayas antes que el cansancio volviera a hacer mella en él. El declive del sol le informó de la llegada de la noche por lo que la búsqueda de un cobijo se tornó cada vez más acuciante. Pero por mucho que escudriñó el paisaje, no había nada que le revelara la presencia de una cueva y desanimado, buscó el amparo de un cúmulo de rocas.

«Al menos me protegerán del viento», pensó, mientras recogía ramas tiradas con las que hacer una fogata.

Durante media hora, fue recolectando toda la madera que pudo y cuando decidió que tenía suficiente para que el fuego durara toda la noche, sacó de su macuto una yesca. No tardó en conseguir que, de la hojarasca, una diminuta llama prendiera y mimándola como un hijo, logró añadiendo ramas más gruesas que se convirtiera una hoguera bastante decente. Al estar seca, el denso humo inicial se fue difuminando y con agrado, reparó en que era casi imposible que alguien pudiese distinguir esa escueta humareda desde lejos, gracias a que el aire que azotaba esas lindes la diluía casi de inmediato.

Más tranquilo se sentó al borde de la lumbre y esperando que se consumiera un poco para cocinar el venado sobre las brasas, se puso a recapacitar sobre lo poco que sabía del desastre que había asolado el planeta.

«¡Qué puta mierda!», murmuró para sí recordando que llevaba menos de una semana en su destino, cuando tomando una cerveza en la cantina había escuchado una breve noticia en el telediario que casi le había pasado inadvertida.

Sin darse cuenta de que estaba retrasmitiendo la noticia más importante de la historia, el locutor informó que en una alejada región de Chile se había producido un colapso en las comunicaciones. Nada hacía suponer que esa reseña de quince segundos y que pasó inadvertida para el gran público, se convirtiera a la larga en el principio del fin.

Los siguientes informativos, en cambio, dedicaron gran parte de su programación a explicar que en una mina de cobre se había realizado un experimento que se había salido de control. Para perfeccionar el método que la industria minera llevaba quince años usando, habían probado una nueva variedad de bacterias extremófilas para extraer de las menas los restos del mineral. Su función era oxidar los restos de ese metal presentes en los desechos, de manera que su posterior extracción fuera económicamente viable. El problema había surgido al experimentar con una variante genéticamente modificada que sobrevivía en las condiciones normales.

Fuera de los muros del laboratorio, la nueva bacteria había mutado y con una voracidad no prevista, atacaba cualquier elemento que tuviese cobre en su composición, dejándolo inservible. Los comentaristas trataban de tranquilizar a la población, diciendo que el ejército chileno había establecido un cerco a la epidemia por lo que se consideraba que se podía considerar controlada.

«¿Controlada? ¡Mis cojones!», meditó mientras cortaba un tajo de venado.

Al día siguiente, el comandante Ramírez había recibido una orden de confinamiento de toda la unidad. Los altos mandos que usaron los poderes de emergencia previstos en la legislación militar incluyeron a todo el personal civil de la base.

Las órdenes eran tan claras como rotundas:

¡Nadie podía salir o entrar de las instalaciones hasta nuevo aviso!

Todavía recordaba la tensa reunión con ese inepto. El muy cretino, sin ver las repercusiones de la orden, se quejaba amargamente de que le habían jodido sus vacaciones ya que esa misma tarde debía de haberle cedido el puesto. Su jubilación había quedado cancelada, así como cualquier permiso del personal subalterno.

Lo peor fue que, cabreado, se había abrazado a una botella y tuvo que ser él quien informara de la situación al resto de la gente. Asumiendo su ignorancia y antes de convocarlos, pidió a la bióloga encargada del almacén de víveres que le explicara qué narices eran esos bichos y cómo podían afectarles.

Isabel López era una civil recién salida de la universidad a la que el paro le había forzado a aceptar el empleo de analista en ese remoto lugar. Joven e inexperta, la muchacha era un cerebro. Extrañada que el futuro jefe le llamara a su despacho, tocó la puerta antes de entrar. El capitán Legorreta, nada más verla, le informó a bocajarro de la orden de acuartelamiento y sin esperar que asimilara sus palabras, le preguntó que sabía del asunto.

La cría se puso a temblar al ver sus peores augurios confirmados:

― Capitán. Si han tomado esa decisión, se debe a que no se ha podido cercar su expansión. No comprendo… en teoría esas bacterias no se desplazan por el aire, pero esa medida me hace suponer que estoy equivocada.

― No le sigo ― tuvo que reconocer el oficial: ― ¿Cómo puede afectarnos un suceso ocurrido a doce mil kilómetros?

― Me temo que a estas horas hay otros focos de infección. Piense que el mundo es global y que, si un avión se ha visto afectado, el problema ha podido saltar el charco en cuestión de horas.

― ¿Tan grave es?

― No lo sé, pero si somos invadidos por esa bacteria, en pocos días todo lo que contenga cobre será basura.

― Explíquese ― ordenó bastante alterado por lo que estaba escuchando.

― Aunque poca gente es consciente de ello, nuestra civilización está basada en ese metal. En todo lo que tenga que ver con electricidad sus elementos esenciales están compuestos de una aleación de cobre. Suponga que, de la noche a la mañana, toda la maquinaria, los teléfonos y los ordenadores se estropean.

― ¡El caos!

― Exactamente, por eso no me extraña que hayan acuartelado a los miembros de los cuerpos de seguridad. Solo mediante la fuerza van a poder controlar los desórdenes.

Involuntariamente, el militar se llevó la mano a la pistola. La bióloga, con lágrimas en los ojos, le informó que si era tan grave como se suponía, la gran mayoría de las armas serían inútiles.

― ¡No comprendo! ― exclamó ― Asumo que los misiles e incluso los tanques serán hierros sin valor, pero hay muchas armas que no llevan electricidad. Fusiles, ametralladoras, …

― ¡Deme su cargador! ― respondió la mujer.

El oficial, sin saber a qué se refería, quitó el seguro y desmontándolo, se lo dio.

― Mire ― le mostró sacando una bala de su interior que el casquillo era de latón.

― ¿Y?

― El latón es una aleación de cobre.

No necesitó más explicaciones, había comprendido la gravedad de lo que se avecinaba y dando por terminada la reunión, pidió a su secretario que reuniera en el comedor a todo el personal.

El olor que desprendía la carne le hizo volver a la realidad y sin esperar que se enfriara, se puso a comer. Saboreando cada bocado, el hambriento militar disfrutó de la primera comida decente en días. Su difícil situación pasó a segundo plano cuando se hubo saciado y previendo el frio de esa madrugada, recargó la hoguera con más leña antes que el sopor y el cansancio lo vencieran.

2

― ¡Puta madre! ¡Qué frio! ― al salir al raso se quejó en voz alta el teniente Alvear. Desde que el capitán partiera en busca de noticias, el joven oficial cada mañana seguía una rutina a todas luces inútil: en cada cambio de guardia y acercándose al puesto de guardia, preguntaba si había habido novedades.

Los centinelas sabían a qué se refería, pero nadie hablaba de ello. En el fortín, se había instalado un mutismo temeroso sobre el tema porque… ¡todos sabían que algo iba mal!

Todos eran conscientes de que Legorreta y los otros cuatro militares ya debían estar de vuelta. Llevaban casi una semana fuera y antes de irse habían previsto que tendrían novedades desde el viernes. A un ritmo normal, cualquiera de esos soldados debería tardar como mucho tres jornadas en llegar a Tolosa y teniendo en cuenta que quién los dirigía era una mala bestia, nadie dudaba que forzando el paso ese militar habría conseguido hacerlo en dos.

«Algo les ha pasado», refunfuñó mientras se acercaba a la garita: «Si hoy no tenemos noticias, tendré que hablar con el comandante».

La idea de dirigirse a ese bueno para nada no le hacía ninguna gracia. Ramírez en vez de ser un puntal en la moral de sus hombres se había convertido en una jodida rémora. Abrazado a su botella, malgastaba los días sin salir de su despacho. Si durante el año que llevaba el teniente destinado allí, su jefe se había comportado siempre con pasotismo, desde que les habían impuesto el acuartelamiento forzoso, su actitud rayaba en la negligencia.

En cambio, la llegada del capitán había supuesto un cambio. La tropa había visto en ese hombre al líder que necesitaban y por eso estaban tan preocupados por su ausencia. Nadie creía que los hubiese dejado tirados. Desde el día que ese militar había puesto sus pies en las instalaciones ¡había dejado huella!

No solo se había ocupado de reforzar la disciplina, sin ser oficialmente el mando había impuesto un modo nuevo de hacer las cosas. Todo el mundo debía de reportar con él. Su puerta estaba siempre abierta y no ponía reparo en hacerse cargo incluso de tareas que requiriesen fuerza física. Dejó a la tropa con la boca abierta, cuando reparando un todoterreno, este perdió una rueda dejando atrapado a un operario y Legorreta sin esperar que pusieran un gato, lo levantó con sus manos liberando al pobre muchacho.

Si físicamente era un portento, la autoridad que manaba de sus poros no se quedaba atrás. Con solo dirigir una mirada, el soldado más indisciplinado se ponía firme y sin tenérselo que repetir, cumplía sus órdenes. Incluso Ramírez cuando estaba en su presencia se sentía inferior y defendiéndose de un ataque imaginario, intentaba denigrarle. El capitán, sin quejarse del trato absurdo al que le tenía sometido su superior, salía airoso y fortalecido de cada enfrentamiento.

El último tuvo lugar el día que se marchó. Él mismo estaba presente cuando Rodrigo Legorreta entró a ver al comandante:

― Señor, tenemos que hablar.

― Dígame capitán, ¿qué es tan urgente para que venga a importunarme? ― soltó Ramírez, dejando claro que le consideraba un puto subordinado.

Sin hacer caso a la ominosa forma en que se había dirigido a él, le explicó que debido a que ya hacía un mes que habían perdido contacto con el exterior el personal de la base se encontraba frustrado y nervioso.

Marcialmente, le informó que la tensión había ido acumulando desde entonces y que esa tarde, mientras estaba revisando los almacenes, el sargento Aguilar le había anticipado que se estaba fraguando una revuelta.

― Por lo visto, esta misma noche, antes de cenar, una delegación va a acercarse a hablar con usted.

― ¿Y qué quieren? ― contestó.

― La inactividad está haciendo mella en la gente y están pensando en abandonar la base. Quieren volver a sus casas.

― Y yo, joder, y yo. No creerá que esté contento dejando a mi esposa y a mis hijos allá fuera. ¿Quién sabe lo que les ha pasado? ― soltó el militar desmoronándose sobre la mesa.

Ver a un hombre, hecho y derecho, llorando como un niño, sacó de las casillas a Legorreta y sin importarle que pudiese llevarle ante un tribunal, le recriminó su falta de hombría:

― ¡Deje de gimotear! ¡Haga algo! Imponga su autoridad.

― Para usted es fácil decirlo, soy yo quien tiene que soportar las presiones. Con gusto le cedería el mando― respondió secándose las lágrimas con la manga del uniforme: ― ¡Qué cojones puedo hacer! ¡Estamos solos!

― Mande a alguien al gobierno militar de Pamplona para contactar con el alto mando y de esa forma matará dos pájaros de un tiro. Por una parte, tranquilizará a la gente y por otra, sabrá que ocurre.

― Tiene razón ― respondió sacando del cajón una botella casi vacía: ― Llévese los hombres que considere necesarios y déjeme en paz.

― Comandante, ¡soy su segundo! ― protestó al temer que ese incompetente no pudiera mantener el orden en su ausencia.

― Obedezca y váyase, tengo muchas cosas que hacer.

Sabiendo que no podía negarse a cumplir una orden directa, el capitán se despidió y en el patio esperó a que el teniente también saliera del despacho.

Al ver Alvear que le estaba esperando en la puerta, se acercó y fue entonces cuando Legorreta cogiéndole de los hombros le dijo:

― Teniente, como habrá oído, salgo de misión. Sin mí, usted va a ser el encargado de mantener la disciplina del personal. No creo que necesite que sea más explícito.

No hizo falta que dijera nada más para comprender que, aunque se quedara el comandante, en la práctica él sería el jefe y por eso, respondió:

― Señor, le agradezco su confianza.

Esa había sido la última vez que lo había visto y aunque solamente llevaba unas semanas bajo sus órdenes, le echaba de menos.

«Malditas bacterias», musitó mientras rememoraba como se habían dado cuenta que el invisible invasor había logrado atravesar el atlántico y llegar hasta esa apartada serranía en los Pirineos.

Lo primero fue la luz eléctrica.

Un miércoles de madrugada, el cabo de guardia le había despertado porque se había perdido el suministro. Siguiendo el protocolo, habían encendido los transformadores devolviendo el flujo a las instalaciones. Si ya eso era grave, más lo fue comprobar la imposibilidad de comunicarse con el gobierno militar en Pamplona.

El aislamiento del exterior fue el segundo indicio, pero lo que determinó claramente que esas puñeteras habían contaminado la base fue cuando todo empezó a fallar. Lo primero en caer fue todo aquello que estaba al aire libre. Las cámaras y los vehículos estacionados en el patio una mañana dijeron basta, negándose a funcionar. Y al cabo de unas horas, la infección se había adueñado de todo y sus efectos fueron devastadores para la moral del grupo.

Sin calefacción y sin luz eléctrica, el personal civil se intentó amotinar y viendo la inactividad del comandante Ramírez, tuvo que ser Legorreta quien pistola en mano lo parara amenazando con arrestar a los alborotadores.

Saliendo de su ensoñación, Alvear se acercó a la garita donde la soldado Jácome hacía guardia. Mirando a la mujer, meditó en cómo había hecho cambiar la emigración al ejército, puesto que en vez de un español de pura cepa era una ecuatoriana de veinte años la que controlaba en ese instante el perímetro.

― Soldado― la saludó mientras se apiadaba de la muchacha por el frio que tenía que haber pasado durante la noche.

― Sin novedad, mi teniente― contestó, esbozando una sonrisa porque su presencia significaba que su reemplazo venía en camino.

Y con una familiaridad impropia de un oficial, le preguntó:

― ¿Qué tal tu turno?

― Helada, Javier. Tengo congeladas hasta las bragas.

― No seas bruta― contestó mientras le robaba un beso: ― Si quieres, te caliento.

― Estaría bien, pero en cuanto me releven me voy a dormir. Estoy agotada― susurró, encantada de la insinuación.

Aunque ninguno de sus compañeros estaba al tanto, llevaban tres meses saliendo. Esa relación no sería bien vista por sus superiores y ambos lo sabían. Por ello y ocultándose del resto, aprovechaban cualquier momento para darse furtivos besos y algún infrecuente revolcón.

― Te quiero, María― dijo el joven teniente acariciando el pecho de la soldado por encima del uniforme.

― Lo sé, pero vete ya. Están a punto de llegar.

Supo que tenía razón y dándose la vuelta, se fue a desayunar. Al llegar al barracón donde habían trasladado la cocina, se percató nuevamente de cómo había cambiado la vida en el cuartel. Racionando el gas, habían construido una enorme barbacoa y usaban leña recolectada en los bosques circundantes para cocinar y calentar la comida.

El cocinero conocía sus gustos y antes que preguntara, le dio un café:

― Disfrútelo, ¡a este ritmo solo nos queda para dos semanas!

El joven militar supo que ese comentario iba a volverse cada día más frecuente porque, aunque no les faltaría comida por disponer de las raciones de campaña acumuladas en los almacenes, había una serie de productos que terminarían desapareciendo de los anaqueles si no recibían nuevos suministros.

No se había acabado la taza, cuando escuchó un grito proveniente del exterior. Dejándola sobre la mesa, salió corriendo hacia la entrada, al haber reconocido que fue María quien había dado la voz de alarma.

La muchacha había gritado al observar que Legorreta aparecía por el recodo de la carretera, cojeando y sangrando de una pierna. Y contraviniendo las estrictas órdenes, fue a ayudarlo dejando su puesto vacío.

El capitán Legorreta agradeció el apoyo recibido y pasando su brazo por el hombro de la mujer, con gesto de dolor se acercó a la alambrada que bordeaba la instalación. Alambrada donde ya se congregaban todos, buscando respuestas.

El teniente Alvear, al comprobar que venía solo, preguntó por el paradero de los demás soldados.

El herido se negó de plano a responder, primero tenía que informar a su superior:

― ¿El comandante? ― exigió.

― Borracho como siempre ― respondió un cabo, cometiendo una falta de disciplina que, si el herido no llega a tener prisa, le hubiese supuesto un buen rapapolvo.

― ¡Llevadme con él! Prometo que contestaré después todo lo que queráis preguntarme.

Relevando a su amante, Alvear ayudó al capitán a llegar hasta las dependencias donde tenía su oficina Ramírez. El teniente esperó a que nadie oyera para decirle:

― No tengo que ser ningún genio para entender que, si usted ha llegado herido, Aguilar y los otros tres soldados están muertos. ¿No es así?

― Así es, teniente. España se ha ido a la mierda, reina el caos. Fuimos atacados y solo yo pude sobrevivir ― respondió el militar.

Y comprendiendo que ese oficial era el tercero en la escala de mandos, le pidió que lo acompañara a la reunión. Como le habían adelantado, el comandante estaba completamente ebrio. Tirado en el sofá de su oficina, intentó ponerse en pie cuando sus dos subordinados se lo encontraron durmiendo la borrachera.

Ver en ese estado lamentable a su jefe, le descompuso e incapaz de contenerse, cogiéndole de las solapas, le abofeteó:

― Es indigno de su uniforme. Mientras sus hombres morían, usted se ha dedicado a beber.

― ¿Quién ha muerto? ― preguntó con los ojos rojos y la garganta tomada.

― Los cuatro valientes que me acompañaban.

Parcialmente despierto por la gravedad de la noticia, el comandante le exigió que le diera el parte de lo ocurrido, pero para entonces el poco respeto que tenía su subordinado por él había desaparecido y en vez de contestarle, le soltó:

― Desde este momento y ante la ausencia de un superior, considérese arrestado. Desde ahora y hasta que alguna autoridad me confirme en el puesto, asumo el mando de la unidad. Si vuelvo a verle borracho, será llevado al calabozo y lo trataré como reo.

Cayendo de rodillas, el hasta ese momento cabeza indiscutible del fortín rogó que le explicara qué es lo que había pasado y echándose a llorar, le pidió que le dijera si sabía si al menos en Madrid, donde estaba su familia, había orden.

Legorreta, sin compadecerse del pobre individuo, contestó:

― No se ha enterado. Fuera de estos muros, la gente se ha vuelto loca. Es la ley del más bestia, los débiles son el sustento de los fuertes. El canibalismo se ha extendido por doquier. Si ha tenido suerte, su familia estará muerta y si no, pronto lo estará.

Tras lo cual, dando un portazo, lo dejó solo. La pierna le dolía horrores y encima, tenía cosas más importantes de que ocuparse antes que consolar a ese tipejo. Estaba pensando en cómo plantearlo al resto de la tropa, cuando escuchó que el teniente le decía:

― Bien hecho, capitán. Cuente conmigo. Si hay un consejo de guerra, declararé a su favor.

Con amargura, Legorreta miró al cielo antes de contestar:

― Tú tampoco entiendes lo que ha ocurrido. No va a haber un juicio. El ejército, la policía y el estado han desaparecido. ¡Estamos jodidamente solos!

Haciendo uso de una cordura y un sentido común impropio de su edad, Alvear asintió y poniéndose firme, replicó:

― Señor, pues si es así, con mayor razón. Esta gente necesita una autoridad en quien confiar. Nuestras vidas las que dependen de ello. Seguiré sus órdenes hasta el final.

Estaba a punto de agradecerle su fidelidad, cuando un tiro resonó en el campamento. Sabiendo que el disparo provenía de la oficina del comandante, ambos salieron corriendo a ver qué había ocurrido. El teniente fue el primero en llegar, al abrir la puerta del despacho, se encontró los sesos desparramados del oficial.

Tras él, Legorreta le preguntó gritando a su subordinado que cómo era posible. Haciendo verdaderos esfuerzos para no vomitar, Alvear contestó:

― Solo ha certificado lo que ya todo el mundo sabía. Era un cobarde.

― ¡Coño! ¡Qué no es eso! Ese hijo de puta me la trae al pario…. ¿de dónde ha sacado la munición? Se supone que toda es inservible.

Poniendo cara de satisfacción, el joven teniente le informó que, durante su misión y revisando el inventario, había descubierto una partida de balas con vaina de aluminio y que, tras realizar unas pruebas, habían determinado que no se habían visto afectadas por la acción de las bacterias.

― No sabía que existían en el arsenal del ejército. Se supone que, debido a su alto coste, fue desestimada su compra.

― Capitán, llevan almacenadas diez años. Algún politiquillo se habrá lucrado con su adquisición.

Sin creer todavía en su suerte, el militar le preguntó:

― ¿De cuantas disponemos?

― De suficientes, hay al menos diez pallets de ellas.

Para aquel entonces, a raíz de la detonación, todo el personal de la base se había acercado a ver lo ocurrido, por lo que haciendo uso de la palabra el recién llegado informó del fallecimiento del comandante, así como del triste destino de sus compañeros.

Todo el mundo había hecho elucubraciones, pero ninguno de los presentes había imaginado la gravedad de la situación y con un temor casi religioso, esperaron que terminara para sin excepción echarse a llorar por la pérdida de su mundo.

Rodrigo Legorreta, con el alma encogida por el dolor que se reflejaba en sus rostros, aguardó a que se calmaran para decir:

― Como máxima autoridad, declaro la ley marcial. Desde ahora cualquier comportamiento contrario al bienestar de la base será considerado lesa traición y llevará acarreado la pena de muerte o lo que es peor, el destierro. Comprendo que muchos de ustedes tienen familias allá fuera, pero desgraciadamente no se puede hacer nada por ellos. Quien lo desee, puede irse. Se les dotará de provisiones, pero no de armas. Eso se debe en primer lugar a que las necesitaremos en el futuro, pero también a que no podemos permitir que caigan en manos del enemigo.

Aizpiri, un soldado con mujer e hijos en el exterior, se levantó y pidiendo permiso para hablar, preguntó:

― ¿Qué enemigo? No hay constancia de ninguno.

El capitán comprendió que de nada servía contemporizar y tomando aire, contestó:

― Te equivocas. El tendero de la esquina de tu casa, tu cartero e incluso la vecina buenorra del sexto…todos deben ser considerados a priori individuos hostiles― y dirigiéndose a todos, prosiguió: ―Pensad que presos de la desesperación y del afán de supervivencia, se han transformado en bestias. Somos unos privilegiados. Tenemos víveres y sin duda, con el paso del tiempo se correrá la voz y mientras algunos vendrán buscando refugio, otros traerán la violencia. Debemos mantenernos preparados. A los primeros le trataremos como hermanos, pero a los segundos deberemos hacerles frente, provocarles el mayor daño y si es posible, matarlos. Debemos pacificar nuestro entorno, si queremos un futuro para nuestros hijos.

― Capitán, con el máximo de los respetos, mis hijos están allí fuera y desde ahora le pido permiso para marchar.

― No es mi deseo el que lo hagas, pero he prometido a quien quiera dejar la base que se vaya. Piensa que desgraciadamente los viejos, las mujeres y los niños habrán sido los primeros en morir. Fuera de estos muros, hay anarquía. Dentro, hay futuro. Somos casi cien personas y aunque hay una clara desproporción de hombres, desde este momento, somos un pueblo soberano y como tal, defenderemos nuestra vida.

Dando por terminada la asamblea, llamó a un lado al teniente y en voz baja, le ordenó que después de limpiar los restos del comandante le diese sepultura sin honores.

Alvear, poniéndose manos a la obra, mandó a unos soldados que todavía no habían vuelto a sus puestos a hacerlo y volviendo junto a su superior, le dijo:

― Mi capitán, tiene que ir a la enfermería. Su pierna necesita cuidados. No podemos permitirnos perderle.

― Tienes razón― y apoyándose en sus brazos, dejó que le llevase hasta los servicios médicos.

La doctora del campamento al comprender hacia donde se dirigían, se les unió. Abriéndoles camino, ayudó a Alvear y demostrando una profesionalidad extraña en ese caos, limpió y cosió la herida del capitán sin mostrar la procesión que sin duda llevaba en el interior.

Observando el desempeño de la mujer, el capitán, decidió que tenía que evitar que se fuera, su puesto era vital y por eso al terminar, le preguntó:

― ¿Cómo se llama usted?

― Blanca, mi capitán.

― ¿Me permite tutearle? ― al asentir con la cabeza, envalentonado, prosiguió con el peculiar interrogatorio: ― ¿Estás casada?

La pregunta le pilló desprevenida. Sin saber a qué atenerse y con el rubor decorando sus mejillas, le contestó que divorciada.

― ¿Hijos?

Irritada al ser objeto de un cuestionario tan íntimo, mirándole a los ojos, la mujer contestó todavía no se lo había planteado y que le parecía una vergüenza que, viendo la situación, se tomara esas libertades.

Rodrigo Legorreta soltó una carcajada al advertir que le había malinterpretado y que había creído que tenía un interés personal en ella. Mascullando una disculpa, se explicó tuteándola por primera vez:

― Perdona, no era mi intención molestarte. Como podrás comprender debo velar por el bien de la base y quiero asegurarme de que te quedas. Necesito un médico, no una mujer, a mi lado ― creyó vislumbrar un reproche en los ojos de la sanitaria, pero obviando su significado, insistió: ― ¿Tienes pensado marcharte?

― ¡No estoy loca! Sé por su expediente que formaba parte de un cuerpo de operaciones especiales y si un miembro de élite del ejército las ha pasado canutas para sobrevivir, sería una insensatez pensar que yo podría hacerlo.

― Bien, pues no se hable más. Necesito para esta misma tarde un completo inventario de las medicinas y demás equipo del que dispones.

― Ya lo tengo― respondió la mujer: ― Si quiere puedo darle una copia inmediatamente. Soy médico, pero ante todo militar y por eso nada más contarme Isabel la conversación que mantuvo con usted, comprendí que iban a necesitarlo. Es mi deber decirle que intenté exponerle al comandante las necesidades, pero nunca tuvo tiempo de recibirme.

― Yo si tengo, así que empieza― contestó acomodándose en la silla…